《奔月》剧照。(图/乌镇戏剧节)

当一个人感受到孤独、疲惫、被困在原地时,会希望从这个世界消失。类似想象,每个人应该都有过。

在作家鲁敏的小说《奔月》里,主人公小六因为一场意外事故,成为失踪者,在原来的世界消失。她逃离熟悉的故土南京,丢下过往所有的亲朋好友、人际往来,来到乌鹊这座陌生的小城,重新建立自己的生活。然而,当新生活逐渐拉开帷幕,她却再次陷入挣扎与迷茫……

在原来的世界中,小六留下的空洞被亲朋好友“修补”。经历惊痛、惋惜、追念等必然阶段,人们默认了小六的死亡,只有她的丈夫、情人和母亲,还在眼巴巴地等着她回来。

在寻找小六的过程中,丈夫贺西南发现,自己好像从来没有真正走进妻子的世界;情人张灯则在脑海中构建出一个网络小六,并与对方产生精神共鸣。最反常的是小六的母亲,她早已预知,或者说一直等待着女儿的消失。她说,这是一种家族遗传的“消失病”,小六父亲家族的每一代,都有人曾经突然消失。

经历一轮又一轮精神震荡、暗流涌动之后,小六从乌鹊回到南京,却失望地发现,一切似曾相识又面目全非,原来的世界早已没有她的位置。

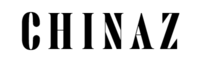

《奔月》

鲁敏 著

人民文学出版社,2017-10

今年上半年,戏剧导演肖竞读到《奔月》,深受触动,立刻通过朋友联系鲁敏。两人通过一次电话后,鲁敏表示,愿意把小说交给肖竞改编。

肖竞本科读中文系,研究当代文学。后来,她当过三年记者,做过多年的素人戏剧。近几年,她一直致力于将中国古典文学和当代小说改编成戏剧。

2022年,乌镇戏剧节上,肖竞对古典戏曲《桃花扇》进行当代化改编;2023年,她在乌镇做了一部互动实验戏剧《罗曼蒂克偶尔到来》,选取戏剧史上七段有关爱情的经典片段,邀请观众与专业演员共同演绎;今年是肖竞第三年来到乌镇戏剧节,她想通过《奔月》呈现当代都市众生相,探讨人的存在问题。

逃离与消失是否能带来真正的解脱与自由,实现心灵深处的革命?抑或是,那些让人逃离的问题会一直存在,新的生活也会成为另一重束缚和枷锁?以下是《新周刊》记者与肖竞的对话。

导演肖竞。(图/受访者提供)

带着问题去创作

《新周刊》:你是什么时候读到《奔月》的?第一感受是什么?是什么触动了你,打算把它改编成戏剧?

肖竞:今年上半年,我看了鲁敏老师的一些作品,看到《奔月》时,非常受触动。第一,它的主题是从“嫦娥奔月”来的。这个古典神话故事,仍然在被一代又一代人重新解读。第二,小说里的人物非常吸引我。

所有人物看起来都是正常的——好好地生活、工作,但是每个人内心都有扭曲的部分,以及不能达成的愿望。我觉得这是当代人的一个投射。每个人看似正常地生活,大家都是很好的人,但内心都有一些痛楚或者黑洞,这是最吸引我的地方。

我通过朋友联系到鲁敏老师,我们通了一次电话。她问我怎么理解这本小说,我说我觉得它其实是在探讨人的存在。鲁敏老师说,“对,就是这个东西”。就是听到我说的这一点,她愿意把小说交给我改编。只通了一次电话,我们就达成了这个约定。

《奔月》剧照。(图/乌镇戏剧节)

《新周刊》:有人评价你是一个“带着问题去创作的导演”。在《奔月》的创作过程中,你对哪个人物带有最大的疑问、不解及好奇心?你有什么问题想问TA?后来得到解答了吗?

肖竞:问题好像倒没有,对我来说,这些人物非常亲切。比如说张灯,他在脑中构建了一个精神上的伴侣小六,但实体小六什么样,对他来说好像不重要。或者说,他在精神层面达成了跟一个人的契合。我们也许会在想象中构建一个理想的对象,然后通过这个对象填补内心的空洞,我非常理解这种东西。

我也非常理解贺西南。我身边有很多不做艺术的朋友,他们潜意识里不敢面对自己真实的渴望。比如说,有个朋友选择伴侣时会优先考虑对方的家世背景。当然,不是说不能考虑,肯定也要考虑,但是当他谈起伴侣的优点时,会先说这个人家庭条件不错、工作也不错,而不是说这个人的精神、思想怎么样,他们在三观上是不是有些地方是一致的。

我觉得这一点特别有意思,大家还是会在意现实生活中的一些细节和物质条件。

《奔月》中,贺西南和张灯从素未谋面的情敌变成无话不谈的兄弟。(图/乌镇戏剧节)

《新周刊》:这出戏里有很多人物关系——夫妻、母女、情人、上下级。哪种关系最吸引你,让你想去讲述、探讨?

肖竞:最吸引我的,可能是父母和孩子的关系。小六的很多问题,都源于她母亲——她母亲对她造成的伤害。但她母亲会变成这样,有历史或社会的原因。所以,其实是社会发展进程给每个个体带来了影响,而这个影响又传递给最亲密的人。

这是我在这个戏里很想探讨的问题。但很多时候,不能做得太直白,或者说,它不是呈现的核心重点。对我来说,做作品最重要的还是要跟社会发生关系,探讨历史和社会对于个体的影响。

《奔月》剧照。(图/乌镇戏剧节)

我为什么要这样生活?

《新周刊》:第一次看这出戏的人,可能会觉得小六的消失有点无来由。以外人眼光来看,小六的生活挺不错的:有一个社会地位比较高的丈夫,一个温暖的母亲,一个不用负责的情人。她为什么要走?你如何理解小六的“消失”?

肖竞:一定会有观众看完之后觉得小六不对,或者不至于(这么做)。这是每个人的个体经验所带来的(认知),区别在于你有没有考虑过这个问题。但对于经历过类似生活的人来说,这个故事、这些人物还是能够引起共鸣的。

其实就是你在日常生活中积累的对于当下的一种怀疑:我为什么要这样生活?我现在的生活到底是不是我真正想要的?我觉得,很多人会有这种怀疑。如果没有这种怀疑,那TA真的很幸福。

《奔月》剧照。(图/乌镇戏剧节)

《新周刊》:这种怀疑是你在30多岁这个人生阶段慢慢成型的,还是从戏剧创作的初始阶段就有了?

肖竞:我觉得这是一个阶段性的,或者说逐渐清晰的过程。可能在20多岁、最初做创作的时候我就有怀疑,但当时的自己没有意识到那是怀疑。

老有人说,艺术家20多岁的时候总是过着放纵的生活,比如酗酒、日夜颠倒。我现在觉得,那个时候过那样的生活,其实是对当下的怀疑,但是自己不知道怎么解决。就是觉得自己怎么活都不舒服,只能靠酒精、日夜颠倒的生活、撒欢、到处去“散德行”,才能弥补内在的一种虚无。或者说,我对生活本身的怀疑,我感到的一种没有来由的痛楚,没有办法跟其他人说。因为其他人会说“你干吗啊”“你至不至于”“你无病呻吟”。

经过这些年的创作,我现在的生活进入比较正常的轨道。回想那个时候,其实就是迷茫,不知道该怎么办。现在我自己确认了这种怀疑——我们日复一日地这样生活,有时候会反思:这个事情是不是我真正想做的?我做这些事情的意义是什么?

我做戏剧、创作的时候会想,我做这个戏干吗?我把大家天天累成这个样子,为了什么?但后来想,我就是要把这些问题呈现在舞台上。因为剧场是一个公共空间,我希望把我的问题带给观众,我们一起去思考。

与此同时,戏剧是一种艺术,要给人带来美的享受,所以还要有审美性的形式表达。我要把这些东西结合在一起,去创作作品,这是我现在想得比较清楚的。所以,在《奔月》的创作过程中,我也会反思这个故事、这些人物,他们到底是怎么回事。

《奔月》剧照。(图/乌镇戏剧节)

《新周刊》:从懵懂到怀疑,是因年龄以及个人经验的成长而产生的一种自然而然的行为,还是更多源自社会、外界给予个体的压力?

肖竞:我觉得都有,社会、外界会逼着你必须成长。

我个人经验的成长是这样的:20多岁开始做素人戏剧,在这个过程中,我跟不同行业的人深度接触,我会了解他们的故事、他们的困境、他们的喜悦,相当于做了大量的社会学、人类学方面的调研。我观察了日常生活中的很多个体,了解他们是怎么生活的,这对我帮助特别大。

我平时接触的都是从事戏剧或艺术行业的人,他们会让我的视野变窄。但是,做素人戏剧,跟不同行业的人工作,进入他们的生活,会让我的视野变得开阔,让我了解这个世界、这个社会是什么样子的。正是这些东西迫使我不断思考:除了艺术、审美本身,我们做的作品还能跟社会发生什么样的关系?

《桃花扇》剧照。(图/摄影师 刘毅轩)

逃离有时候不能解决问题

《新周刊》:如何理解小六最后的回归?她的回归是一种投降,还是她意识到、认清了一些事情?

肖竞:原著里写得很模糊,小六发现乌鹊也没有她的位置,或者说那个位置是别人对她的投射,那是很难用语言说得清楚的东西。其实,小六内心一直都有一个南京的声音在呼唤她。

因为戏剧是在现场直接呈现给观众的一种媒介,所以,那些无法言说的东西,就要稍微说清楚。我跟演员(讲戏时)捋的逻辑是:小六在一个全然陌生的地方无法得到真正的理解和接纳,也无法建立真正的自己,但是她努力过、尝试过了,所以,她已经不是原来的小六了。

在南京,小六没有去做足够的努力和尝试;后来,她在乌鹊进行了尝试,并在某种程度上打开了自己。所以,她会觉得,“也许我现在回南京,还能得到真正的理解和接纳,因为那里毕竟是我的故土,那里有曾经跟我有情感的人”。这也是她要回南京的原因。我们是建立了这个逻辑之后,才在舞台上呈现。

《奔月》剧照。(图/乌镇戏剧节)

《新周刊》:盲目的逃离也有代价,可能会迎来全然的失控。小六最后回到原来的世界,但那个世界已经没有她的位置。对此,你怎么看?小六的“消失”对于观众来说,最大的意义是什么?

肖竞:可能是让大家想清楚“出走”这件事情。剧中,小六的出走是一个压抑已久的念头,她借着一个契机去做了,没有想过由此可能带来的后果。看完这个故事的人可能会想一想,如果真的要出走,是不是要考虑后果?或者自己能够接受未知的后果,就毅然决然地去做?

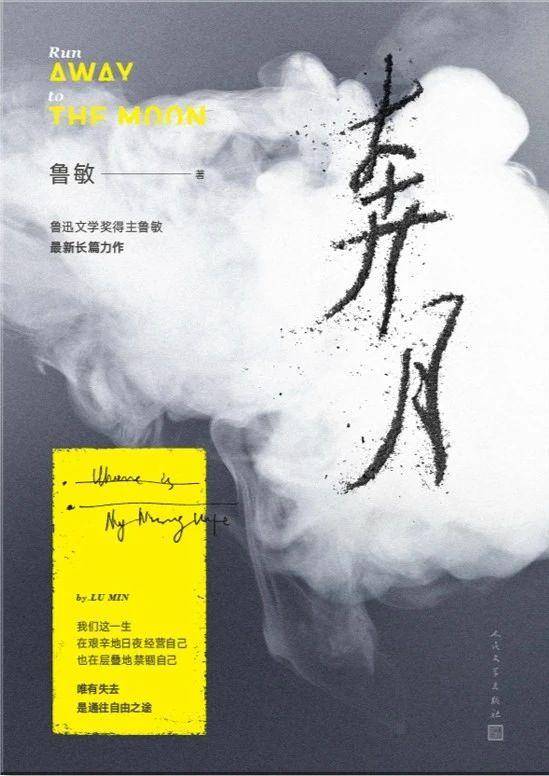

《新周刊》:有些戏剧观众把《奔月》与今年诺贝尔文学奖获得者韩江的《素食者》进行比较。两本小说的主人公都采取了一种特别的方式对抗自己当下所处的环境,不同的是,《奔月》可能没有那么强的抵抗父权、夫权的意味,整体语言风格也没有那么凄厉、决绝。你怎么看待两者的相似和不同之处?

肖竞:我不知道这个东西最终能不能解决。比如说,女性被家庭所困,或者被周围的环境所困,这是大家共同的感受。我周围很多非从事艺术行业的女性朋友,确实也处在这样一种困境当中,她们没有办法去改变,必须付出很大的牺牲。有了孩子以后,有人会后悔,但是也没有办法,她必须继续生活下去。

《素食者》

[韩]韩江 著,胡椒筒 译

四川文艺出版社|磨铁·铁葫芦,2021-9

一个作品并不能改变世界。我们希望通过做这样的作品,不断地去书写、去言说、去演出,促成一些微小的改变,让大家意识到这些问题。像我做这样的作品、像韩江写出那样的作品,我们都是渴望发出一些声音,让女性意识到我们现在的环境是什么样子,我们也许可以做出一些改变;同时,也让男性意识到,原来我们的世界存在这样的事情。

但我并没有特别想讲性别对立,这也不是这个故事想讲的。我觉得这件事情是这样的:你是一个女性创作者,你做了一个以女性为主角的作品,大家就会认为这是女性书写。然而,男性创作者写了一个以男性为主角的作品,为什么大家不说这是男性书写?对吧?

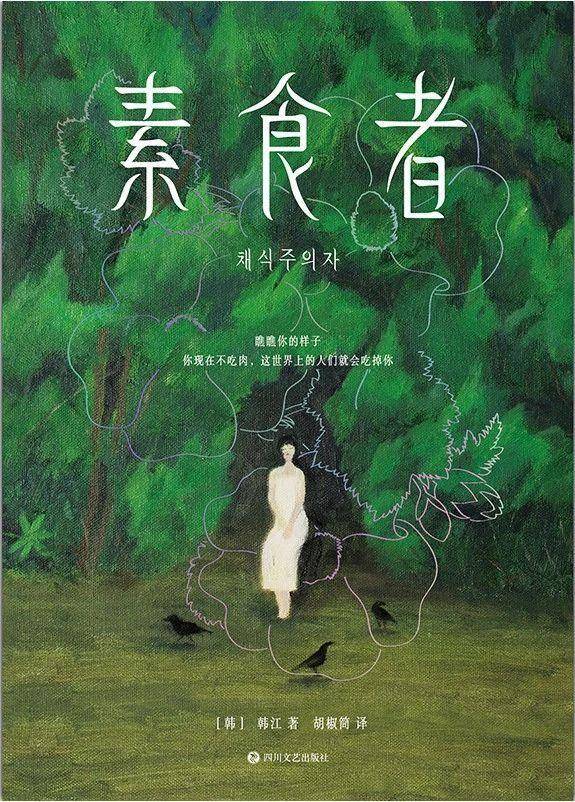

《新周刊》:抛开两性话题,近两年,媒体和大众喜欢讨论“逃走的人”,比如去鹤岗买房、从大城市回老家发展、从体制内退出的年轻人等等,反映了目前青年文化中的倦怠情绪。你觉得《奔月》会给我们带来什么启示?

肖竞:大家可以多想一想“逃离”这件事。我认识一些逃离北京的人,也有逃离北京之后又跑回来的人,因为你在逃离之后,发现生活也不过如此。你内心还有希望实现的愿望,或者只能在原先那个地方才能实现愿望,所以(逃离之后)待不住,又回去,如此反反复复。

《逃走的人》

李颖迪 著

文汇出版社|新经典文化,2024-8

《新周刊》:与其逃离,不如改变当下的生活。

肖竞:对,我希望通过这部作品引导大家思考这一点:有的时候,逃离可能并不能解决问题,或者说,它不是解决问题的唯一方法。或许,你可以先试着改变当下的生活。

剧中的小六,没有足够坦诚地向丈夫袒露真实的自己,也没有足够勇气去反抗母亲,她最后只能以逃离这种方式来解决这些问题。但实际上,这些问题一直都在。我前两年会想逃,但这两年会觉得,逃了也解决不了,不如在这儿我们就把这个问题解决掉。

编辑 谭山山

校对 遇见

鲁ICP备2023038971号

鲁ICP备2023038971号

还没有评论,来说两句吧...